Más allá de la multiplicidad de causas, un factor determinante del deterioro es la baja institucionalidad judicial, que se refleja en la tendencia de los sucesivos gobiernos a tener una Corte Suprema a medida.

Es abundante la bibliografía sobre el por qué y las causas de la decadencia y el fracaso de la Argentina.

“La invención de la Argentina”, libro escrito por el estadounidense Nicholas Shumway, intenta explorar lo circunstancial de la articulación de la Argentina como Nación, como causa de la fragilidad del país. Fue escrito en los años 60 del siglo pasado. “El enigma de la Argentina” es una obra de Félix J. Wells, que en los años 40 indagaba sobre las causas de que el país estuviera desaprovechando, ya en ese momento, sus oportunidades y capacidades. La lista de libros sobre el tema es muy extensa, pero creo ninguno del todo convincente.

Entre las hipótesis que se han planteado se encuentra la de la decadencia del Imperio Británico. De acuerdo con ella, la expansión y el esplendor argentino se da en paralelo al momento de máxima expansión del Imperio Británico como potencia económica dominante. Es cuando el Reino Unido era el inversor más importante en la Argentina.

Según esta idea, la Argentina comienza a estancarse en el periodo de entreguerras, en el cual Gran Bretaña empieza a dejar de ser la potencia económica dominante y entra en declinación, en paralelo a lo que sucedió con el Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. La incapacidad de la dirigencia argentina para reubicar al país con relación a los Estados Unidos, la potencia económica dominante en la posguerra sería causa central del fracaso.

En lo político, hay quienes centran en la cultura populista la causa dominante del fenómeno. Generalmente se ubica al peronismo -que a 87 años de su nacimiento sigue siendo eje del sistema político argentino-, como el origen del problema. El “distribucionismo” fue llevando a una pérdida de productividad y un modelo de economía cerrada, que fue desconectando a la Argentina del mundo.

Los sindicatos serían un elemento central de este modelo. Perón, el fundador de este movimiento, le aportó su visión cínica de la realidad, la que sigue dominando en el peronismo. La tercera posición y la crítica a Estados Unidos fue la política exterior de este movimiento. Algunos pretenden que el origen del populismo ya se encuentra en el liderazgo de Hipólito Yrigoyen.

Una asimilación deficiente de las grandes masas inmigratorias sería también un problema central. La Argentina fue el país del mundo que recibió más inmigración europea de acuerdo con su población. La inmigración, que Alberdi y Sarmiento pretendían que viniera del norte y centro de Europa, terminó viniendo del sur del continente, concretamente de España e Italia. En su mayoría se trató de los sectores bajos de las sociedades mediterráneas, muchos de ellos iletrados. Su integración habría sido un proceso abrupto que generó una sociedad inestable.

Interrupción de la democracia

Una cuarta hipótesis es la que se centra en los golpes militares. Por ella, el golpe militar de 1930 es la línea divisoria entre el éxito y el fracaso.

Los golpes militares de 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 afectaron la institucionalidad del país, contribuyendo a la inestabilidad que coincide con la decadencia económica relativa desde los años 40. Quienes sostienen esta idea, la articulan con la simultaneidad con alguna de las anteriores. A primera vista parece consistente, pero no explica que, a partir de 1983, el deterioro económico y social haya continuado hasta niveles sin precedentes.

Otra hipótesis se centra en la reforma política que llevó al voto universal, secreto y obligatorio, sin que la sociedad estuviera preparada para ello. En alguna medida, se vincula a la hipótesis de la deficiente asimilación de la inmigración.

El relevo drástico y no gradual de los sectores dirigentes que habían conducido con éxito el desarrollo económico argentino desde mediados del siglo XIX crea un vacío y la falta de experiencia de quienes los reemplazaron generó una situación que derivó primero en el estancamiento y, luego, en la decadencia. El populismo habría sido la consecuencia política de este relevo abrupto de la dirigencia.

Una dirigencia de características “extractivistas”, concentrada en la renta inmediata de las exportaciones agropecuarias, sin pensar en un desarrollo económico integral y utilizando el poder político en beneficio propio, sería la causa de la decadencia y fracaso de la Argentina.

De acuerdo con esta opinión, si bien ha habido un recambio en cuanto a los nombres que dominan la actividad económica del país, su actitud no ha cambiado y se resisten a aceptar una mayor distribución de la riqueza que está detrás del deterioro social, que en indicadores como pobreza e indigencia se encuentran en máximos históricos.

Últimamente parece haberse puesto de moda la hipótesis de que la cultura católica de la Argentina es la causa central de su fracaso. Esta discutible interpretación sostiene que el populismo abreva en la religiosidad del país, la que habría modelado su cultura política. De acuerdo con esta opinión, catolicismo y populismo son las dos caras de un mismo fenómeno. El peronismo se habría nutrido de las raíces sociales católicas, incluso trasladando actitudes litúrgicas a la política. La secularidad estatal sería sólo formal.

Ubicar la corrupción como causa del fracaso es otra hipótesis que se suele esgrimir. Según ella, ya en la colonia las “vaquerías”, que era la actividad económica que mataba el ganado para sólo utilizar su cuero para exportación, se desarrollaba fuera del sistema normativo y fue generando una cultura de actividad económica no productiva.

Esta idea ubica el contrabando de la época virreinal como el origen de los intereses criollos que empujaron la independencia a comienzos del siglo XIX. De ahí en más, habría surgido una clase política que más allá de sus preferencias político-ideológicas, siempre vio al Estado como un instrumento de enriquecimiento para sectores y dirigentes.

Causas múltiples

Ninguna de estas hipótesis resulta suficiente para explicar el fracaso argentino. Además, siempre los fenómenos son multicausales. Cada una parece aportar algo que explica por qué un país como la Argentina, con sus riquezas y capacidades tanto en lo material como en lo intelectual, es el que en los últimos setenta años ha tenido el peor desempeño en el PBI per cápita del mundo.

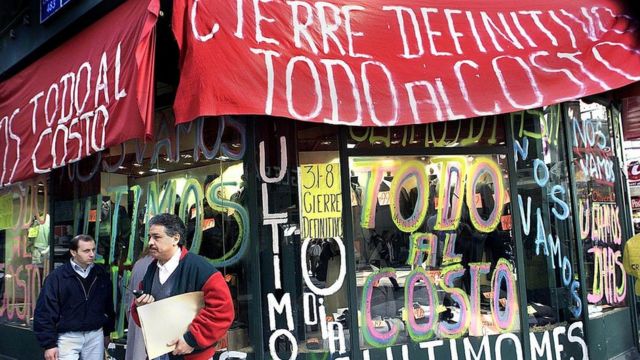

Pero lo que agudiza el problema es lo sucedido en los últimos cuarenta años, en los cuales la pobreza se ha multiplicado por dos y medio y el gasto público se ha duplicado como porcentaje del PBI. Que las dos cosas hayan sucedido al mismo tiempo es la coronación de un fracaso.

Desde el punto de vista de los intereses políticos, el punto inicial de la decadencia que se elige permite distintos supuestos políticos. La medición de pobreza comenzó en 1974. Entonces alcanzaba al 7% de la población. Diez años después se había duplicado hasta el 14% y a finales de 2022 se acercará al 40 por ciento.

Por mi parte, elijo como un factor determinante del fracaso de nuestro país el de la baja institucionalidad judicial.

La estabilidad o inestabilidad de la Corte Suprema es un dato empírico que constata la tesis de Max Weber, que ya a comienzos del siglo XX señalaba que era la condición imprescindible para el desarrollo, hipótesis que se ha constatado en el mundo occidental.

En el caso argentino, el presidente Bartolomé Mitre establece la Suprema Corte en 1863. Hasta 1947 tuvo siempre cinco miembros, ninguno fue removido por juicio político y durante 25 años, desde la segunda presidencia de Roca hasta la primera de Yrigoyen, hubo un mismo presidente del máximo tribunal: el doctor Antonio Bermejo, que ejerció el cargo con siete presidentes constitucionales. Esta situación se quiebra en 1947, cuando el peronismo fuerza la renuncia de cuatro de los miembros de la Corte.

De ahí en más, en los últimos 85 años, la Corte Suprema fue modificada por razones políticas diez veces. El gobierno de facto de 1955 remueve la Corte de Perón y designa otra alineada con la nueva situación. El presidente Arturo Frondizi, que lo sucede, eleva de cinco a siete los miembros del alto tribunal, para obtener influencia en él. El gobierno de facto que asume en 1966 remueve la totalidad de la Corte del presidente Arturo Illia y designa otra nueva.

El gobierno de Héctor J. Cámpora, al asumir en 1973, también renueva la totalidad de los integrantes del máximo tribunal, que a su vez son sustituidos por el gobierno de facto que asume en 1976. El presidente Raúl Alfonsín, al asumir, designa también una nueva Corte. Si bien se trata de situaciones diferentes y con distinto grado de justificación, no por eso deja de constituir un fenómeno de conjunto.

Hasta ahí, el fenómeno aparece muy vinculado a la inestabilidad político-institucional que giró alrededor de los golpes militares. Pero el presidente Carlos Menem, en los inicios de su gobierno, elevó los miembros de la Corte de cinco a nueve para alinearla con la nueva situación y, especialmente, con su política económica. En 1993, la composición de la Corte forma parte del Pacto de Olivos. Los dos líderes políticos más importantes del momento, Carlos Menem y Raúl Alfonsín, provocan renuncias en la Corte y la renuevan, quedando cinco integrantes en la órbita del oficialismo y cuatro en la de la oposición. Al asumir el presidente Néstor Kirchner, promueve renuncias en la Corte Suprema, realiza juicios políticos a otros miembros y reduce otra vez la cantidad de integrantes, de nueve a cinco.

La inestabilidad política que sufrió la Corte Suprema en cuanto a su integración entre 1947 y 2004 fue la causa principal del fracaso de nuestro país, en concurrencia con varias de las otras tesis enumeradas.

Que en los últimos 18 años no se haya vuelto a producir este fenómeno es un dato alentador, que debe ser puesto en valor al momento de debatir las causas de la decadencia y fracaso de la Argentina.